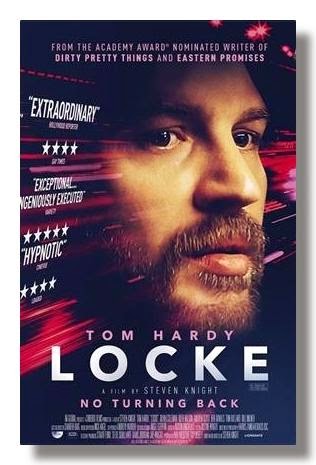

Un domingo de verano fui sola al cine a ver Locke, película impecable de Steven Knight sobre el Padre. El Padre así, en mayúscula, para destacar su imprescindible insignificancia. A la salida me invadió un efecto de frenesí y entusiasmo, y eso me hizo revivir la sensación que tenía desde muy niña cuando hacía algún pequeño-gran-descubrimiento. Los primeros de la vida.

La sencillez de Locke, despliega el armazón del nombre del Padre lacaniano. Su cuidadosa estética conmueve: un hombre solo, sentado al volante de su coche, haciendo un trayecto nocturno por autopista, de hora y media –el tiempo real de la película- hablando por teléfono con varios personajes. Esas conversaciones conforman el soporte de la trama.

Iván Locke, padre de familia e impecable trabajador –jefe de obras de construcción- se encuentra frente a una elección forzada: toma el volante para dirigirse a la clínica en donde una mujer con la que se acostó una sola noche, va a traer al mundo un hijo suyo. No la conoce, ni la ama, pero eso no importa. Él está en camino de cumplir con su deber. En el trayecto se lo cuenta por teléfono a su mujer, que queda estupefacta.

El momento coincide, además, con la víspera de la realización de una gran obra que debía dirigir: se trata de asegurar los cimientos de un edificio enorme que se verá a 32 kilómetros de distancia. El armazón de hormigón del coloso está en juego. Pese a ser despedido de inmediato por teléfono, Iván no declina su responsabilidad e irá dando las indicaciones a un empleado suyo para asegurarse que todo esté a punto la mañana siguiente.

Intercalado a las conversaciones telefónicas, va manteniendo un diálogo interior con su padre muerto, al que quisiera sacar de la tumba para hacerle una tonelada de reproches. Principalmente el de haberlo abandonado. Él se ha tomado como misión personal limpiar el apellido Locke, hacer de él un nombre de hombres intachables, responsables e irreprochables.

Entonces caí en la cuenta. Es como si la película, respecto al declive del padre, respondiese: ¿Y, que os pensabais? Un padre transmite el apellido y eso es encargarse de que una nueva vida sobre la tierra no venga sola, no sea anónima, sino que esté reconocida por su nombre. Ese acto, por así decirlo, es el hormigón del sujeto, los cimientos de su destino, nada más, ni nada menos. Acto en sí mismo paradojal: el padre es el acompañante, al nacer, de una soledad radical. Por eso el reproche al padre siempre se dirige a aquello que no fue capaz de transmitir: no le enseñó a cómo ser hombre, o qué es amar a una mujer, o cómo salir adelante en la vida… el reproche de Iván Locke al padre, recubre su soledad radical, el hecho incomprensible de haber sido arrojado a la existencia.

Por eso pensaba que el declive del Padre también es, de algún modo, un velo. Velo que cubre que la función paterna, por ínfima roza lo ridículo, es insignificante, pero sin embargo, irremplazable… una imprescindible insignificancia. El Padre sólo es la base de hormigón del edificio, lo que no se ve. La construcción, tramada por los vericuetos del deseo y el amor irán sobre ese soporte, pero a cargo del sujeto, pues el pobre Padre no tendrá allí nada que transmitir: siempre resultará impotente. Padre hizo lo que debía, como está haciendo ahora Iván, dirigiéndose a cumplir con la misma función que cumplió el suyo: estar allí en el momento de aparecer en el mundo su hijo, es decir, darle su apellido. Todo lo que vendrá después –y parece que el propio Iván no lo sabe- será reprochable: ser borracho, o vago, o estricto, o insensible o frío o parco en palabras o desaparecer… Pero en tanto él se dirige, sin duda alguna, a cumplir con su deber, su función quedará impresa, y se transmitirá en forma de deuda. La deuda con el Padre es pues, la de la vida misma. Pero no la vida biológica, sino la vida en tanto sujeto, en tanto cuerpo hablante, marcado desde el inicio por la muerte. Las vueltas alrededor del cuello del cordón umbilical de su nuevo hijo lo muestran bien: en el mismo momento de nacer, acecha la muerte.

Encontrar reflejada con esa delicadeza y simplicidad la esencia misma de la estructura civilizadora, me estremeció. En esas estaba cuando sonó mi teléfono: era mi padre, demandándome ser soporte de sus pérdidas de memoria. La misma memoria que, en los remotos años de mi niñez, aparecía ante mis ojos como la virtud de un coloso.