Ao preparar essa intervenção sobre psicanálise e política, ocorre-me lembrar que quando se vai ao psicanalista, a última coisa que se deve fazer é preparar o que se vai dizer.

Nada mais contrário ao propósito da experiência psicanalítica do que a atitude do sujeito que prepara antecipadamente sua sessão, que se preocupa em determinar de antemão o sentido do que vai dizer. Para operar clinicamente, não necessitamos impor ao paciente o dever de preparar o que vai dizer para alcançar a verdade. Propomos-lhe somente que fale, assegurando-lhe que a verdade irá se dizer por si mesma. Mas ao examinarmos a estrutura dessa verdade que o surpreende, notamos que ela se expressa ao modo de uma força que ora deforma, ora perturba, ora contraria sua intenção expositiva.

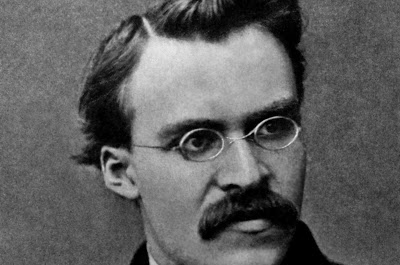

E é precisamente por considerar a verdade nos termos de uma relação de forças que a psicanálise requer uma meditação sobre a política. Para resgatar essa articulação entre a psicanálise e a política, parece-me particularmente importante retomar uma aliança fundamental entre o pensamento de Nietzsche e a locução de Freud, a partir da leitura da “Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral”.

O principal tema que organiza a argumentação de Nietzsche diz respeito ao devaneio filosófico relativo à existência de uma verdade expositiva neutra, extra-moral, a ser alcançada, em sua origem, por um saber depurado das relações de força que se determinam como vontade de poder. O alvo de Nietzsche se encontra filosoficamente condensado no aforisma clássico de Espinosa, que todos sabem de cor: não rir-se, não lamentar, não odiar, mas entender. Para Nietzsche, essa ideia de uma suposta faculdade neutra do entendimento, isenta do ódio, do riso, da lamúria, é a mentira humana por excelência, o ápice da dissimulação; ela seria a doença da metafísica forjada pelo animal humano para produzir a crença numa verdade estável, separada das relações de força que se manifestam na realidade gregária, uma vez que se sela provisoriamente a paz e se quer estabilizar o arranjo que ordena uma determinada situação. Em seu entender, a própria noção de um sujeito do conhecimento, naturalizada pela ideia de um instinto epistêmico, é falaciosa. Toda produção de saber, longe de se resolver na natureza de uma atitude contemplativa neutra, deriva necessariamente de uma relação patológica de força, sofrimento e dominação.

Para irmos, então, de Nietzsche a Freud, propomos retomar o comentário de Rancière onde ele identifica, na referência psicanalítica ao mito de Édipo, a testemunha de certa selvageria do pensamento. Ali igualmente o saber, longe de se reduzir ao gesto de apreensão neutra de uma idealidade objetiva, antes aparece como uma patologia do vivente. É o que se vê no terrível diálogo entre Édipo e Tirésias: ao passo que o primeiro, que quer saber, opõe-se ferozmente ao que lhe é revelado, o segundo que sabe, tomado de medo pelo que sabe, exorta o primeiro a não querer saber daquilo que ainda não sabe e que não deveria saber. Aos olhos de Rancière, dessa equivalência trágica entre saber e patologia teria nascido a psicanálise, por ele entendida como uma prática gestada na confluência em que a filosofia e a medicina se colocam reciprocamente em causa para fazer do saber uma questão patológica e da patologia uma questão do saber.

E de fato o que assistimos, com o surgimento da psicanálise, diz respeito à impossibilidade vivida por Freud de pensar o sofrimento mental como um dado objetivo, sem levar em conta o problema de uma relação de forças que engendra a patologia do saber. O simples gesto de dar a palavra a seus pacientes e considerar o que eles tinham a dizer, levava Freud a introduzir uma dimensão que o saber neurológico, do qual ele era um legítimo representante, jamais admitiria. Ao tomar seu paciente como sujeito, e não como objeto de investigação, Freud nota, por detrás do sofrimento psíquico, a verdade como força psíquica de uma exigência pulsional sonegada pelo gesto neurótico,o qual a percebe como um desejo contrário aos modos de satisfação que o discurso que o determina autoriza. Por não recuar diante dessa contradição, Freud se viu obrigado a rever as finalidades de sua prática terapêutica, emancipando-se de sua posição originária de técnico de um saber expositivo, para se tornar o ensaísta intelectual que tem verdades a dizer sobre o mal estar na civilização.

Notamos, então, que se tanto Freud quanto Nietzsche transtornam por dizer a verdade, esse dizer-a-verdade perturba justamente por ser algo radicalmente distinto de um procedimento de demonstração objetiva. Essa atitude de dizer-a-verdade adquire antes a forma daquilo que Foucault propõe chamar de parrésia, termo que evoca, na filosofia antiga, a fala franca que se distingue da lisonja, da fala de quem visa agradar. Se existe, para nós, especial interesse em associar a função do dizer-a-verdade da psicanálise com o termo de parrésia, é na medida em que dela deriva uma relação entre saber e verdade que se desprende de uma teoria geral do poder. Assim como para a psicanálise não existe uma pulsão epistêmica – a ignorância é a paixão fundamental -, para Foucault – leitor atento de Nietzsche –não existe uma origem natural do saber. No lugar da solenidade radiante da origem, é no sítio das obscuras relações de poder que se deve pensar a invenção do saber.

Por esse motivo, o que está em questão, na parrésia, não é a demonstração de uma verdade expositiva neutra, alheia ao seu dizer, mas um dever de expressão que se manifesta no interior de uma relação instituída de poder. Para ilustrá-la, Foucault se refere a uma passagem de “As Vidas Paralelas”, de Plutarco, na qual o personagem Dion se ergue diante do tirano e lhe diz a verdade que os outros preferem omitir. Numa situação em que o tirano Dionísio criticava o governo de Gelon, dizendo que ele era motivo de riso na Sicília, valendo-se de um trocadilho entre Gelon e gelan (rir em grego), enquanto os cortesãos se riam, fingindo admirar as graçolas de Dionísio, Dion o afronta dizendo: apesar de tudo, você governa graças a Gelon, que inspirava uma confiança da qual você tirou proveito, mas depois de te ouvir falando, ninguém mais terá confiança em ninguém!

O que define, como se vê, a parrésia não é o conteúdo da verdade, mas sua maneira de ser dita, o modo como o sujeito a expressa. Mas se por um lado a parrésia não se reduz a uma demonstração, ela não é tampouco uma retórica, uma arte de persuadir: é o engajamento do sujeito com o dizer-a-verdade, e não com a finalidade de convencer que está em questão. A parrésia também não se confunde, em sua brutalidade essencial, com a transmissão pedagógica. Ela não se ensina; ela se lança como uma verdade cortante na cara daquele a quem se dirige, e por isso acarreta riscos para quem a pronuncia. Trata-se de um dizer-a-verdade que ao revelar as relações de poder que estruturam uma determinada situação, sem nelas estarem explicitadas, desestabiliza radicalmente sua configuração, gerando efeitos imprevisíveis, não codificados institucionalmente.

Há algo, nesse sentido, que aproxima a parrésia da interpretação psicanalítica. Se o psicanalista não pode operar na posição de súdito, nem tampouco de alguém obrigado a respeitar as cláusulas de algum contrato pré-determinado, é porque não há interpretação sem certa insolência: se a interpretação, como diz J.-A. Miller, deve poder ser desrespeitosa, é porque sua eficácia depende da possibilidade, que por ela se abre, de se subverter as regras codificadas pelas relações de poder que prescrevem o funcionamento social do sujeito. Tal como se dá no caso da parrésia, o dizer interpretativo determina uma situação aberta, possibilitando o surgimento de efeitos imprevisíveis, não codificados pelo discurso que nos determina.

Assim como não existe alvará que legitime uma interpretação, o parresiasta não pede autorização para intervir. Seria, aliás, uma contradição performativa alguém pedir a palavra dizendo “com o perdão da parrésia”. A parrésia dispensa o protocolo da permissão, posto que ela determina uma relação verdadeira entre o que o sujeito diz e o que ele diz, sem garantia de validação externa ao que é dito. Mas se a parrésia dispensa a validação do referente externo sobre o qual se ancora a demonstração filosófica, resta saber de que modo se distingue a necessidade do seu proferimento dos enunciados sem necessidade que se apresentam, por exemplo, no discurso sofista. Como pensar a verdade como puro efeito do discurso, em sua estrutura ficcional, e ao mesmo tempo reconhecer a necessidade de sua imposição? Pois se por um lado a atitude do parresiasta não é fruto de um mero voluntarismo, por outro lado a verdade do que ele enuncia somente existe como efeito de seu próprio discurso. Seria, então, o caso de dizer que o discurso se impõe algo que ele mesmo cria?

Ao pensarmos, por exemplo, na parrésia lançada por Antígona sobre Creonte, constatamos que se o dizer-a-verdade a ela se impõe, o ritual fúnebre de Polinices que sua palavra convoca não existe como algo dado, mas como necessidade resultante de sua própria exigência discursiva. Dessa perspectiva deriva que o dizer-a-verdade da parrésia não busca uma verdade externa ao discurso; é um dizer fundado sobre a suposição de que o próprio discurso confere a uma verdade sua intensidade existencial. No nível da parrésia interessa menos desvelar algo que já existe do que criar a existência de algo por meio de um ato do dizer. Está em questão uma polarização discursiva do mundo que confere ao objeto sua intensidade existencial, fazendo com que elementos até então indistintos numa determinada configuração possam manifestar um maior grau de existência em outro, segundo os modos de organização transcendental da identidade e da diferença regido por relações de poder. Se a função do discurso é, pois, a de engendrar uma configuração do mundo que confere graus de existência a seus elementos, o efeito produzido pela parrésia é justamente o de um gesto que desestabiliza a distribuição das intensidades existenciais. Ao se alterar a configuração discursiva do mundo, podemos fazer existir maximamente o que antes não estava reduzido a nada e ao mesmo tempo reduzir a quase nada o que antes tinha máxima existência. É o que fez Freud com a psicologia de seu tempo. A consciência que antes tinha intensidade existencial máxima, na fenomenologia de Husserl e Jaspers, apaga-se na mesma medida em que Freud vem dar existência ao que não existia, iluminando o campo das formações do inconsciente.

A parrésia assim se coloca, por se ligar ao ato de fundação de uma nova relação do sujeito com a verdade, como uma figura da precipitação e do instante. O problema é que ninguém suporta parresiar permanentemente. Num primeiro tempo a parrésia aparece como uma figura de irrupção que atesta a presença do intelectual na mudança sofrida pelo profissional do saber, quando algo que ganha existência na transformação do discurso o obriga a assumir o risco de uma posição contrária à autoridade que ordena sua função. Mas há um segundo momento no qual o saber que abriga a existência desse algo novo necessita se estabilizar, para permitir justamente que esse algo que passou a existir tenha permanência. É a ocasião em que o gesto do pensamento, que se manifesta na irrupção da parrésia, deve se estabilizar na constituição de uma doutrina. Sua eficácia agora depende não mais da paixão irruptiva da parrésia, mas do cálculo político relativo à produção de um modo distntode configuração que viabilize a presença do novo saber no interior do contexto modificado pelo seu gesto. Para esse fim, é indispensável que o texto modifique o contexto, que o saber vá além da neutralidade da demonstração e intervenha sobre as relações de força que impediam a emergência desse algo distinto ao qual o novo discurso confere existência.

É necessário, enfim, que o conjunto do saber assim gestado possa adquirir a forma de obra, pois é somente através da forma de obra que uma doutrina consegue modificar o contexto cultural como jogo de forças no qual se prescreve a sua função. Pois a constituição da obra, nos termos aqui desenvolvidos, é um fenômeno de exceção. A maior parte do saber gerado num campo discursivo se inscreve no modo habitual do que chamamos de escrito técnico ou de monografia, a qual diz respeito ao saber demonstrativo neutro, quando aquele que o produz não interroga as relações de força geradoras do contexto que determina sua atividade. Há, contudo, o momento em que é preciso modificar o contexto para permitir a existência do texto. Diante da impossibilidade de conformar sua investigação ao modelo científico de sua época, sem por a perder a verdade que se impunha à sua pesquisa clínica, Freud se viu obrigado a adotar o desvio pela forma da obra para estabelecer o que a publicação científica não lhe permitia.

Flectere si nequeo súperos acherontamovebo.O famoso sonho da monografia botânica é paradigmático desse desvio: ao saber que seu colega Koller recebera a glória pela pesquisa sobre a cocaína que ele próprio já havia iniciado, Freud pensa, desoladamente na monografia que deixou de escrever e na obra que demora a publicar: A interpretação dos sonhos. No dizer de Jean-Claude Milner, o sonho da monografia botânica soletra a dolorosa renúncia, por parte de Freud, à ciência normal e à monografia, em razão da necessidade de recorrer à forma da obra para criar um campo propício ao novo saber que se inaugura. Havendo partido rumo à conquista da ciência biomédica (flectere superos) pela via da monografia, sua investigação o obriga a se colocar fora da ciência normal e substituir a atividade científica pelo campo subterrâneo da cultura (Acheronta movebo). O resultado, que todo conhecemos, é que a forma da obra venceu a monografia, ainda que a um altíssimo preço: a horda selvagem dos Jungs, Adlers, Ferenczis e Reichs com a qual Freud teve que se haver. Ser-lhe-ia ainda necessário instituir uma IPA para fazer entender que a permanência do campo, assim inaugurado, requer que não haja obras para além daquela de origem. À exceção da obra de Freud, é preciso que só haja monografias.

A despeito, contudo, dessa diretiva original da IPA e do reconhecimento político que o campo psicanalítico conseguiria alcançar, uma outra exceção mais tarde se imporia: Lacan se faria obra, introduzindo um novo enclave: o campo freudiano se tornaria lacaniano.

Não haveria espaço para elucidar aqui o que gerou a necessidade desse enclave lacaniano; isso demandaria uma pesquisa historiográfica que não cabe no escopo desse artigo. Propomos ressaltar apenas que Lacan, longe de ser o enfant rebelle que tantos imaginam, soube consentir com a monografia no período em que seu contexto o permitia. Se ele aceitou tardiamente o desvio pela obra, com a publicação dos Escritos, em 1966, foi por considerar que o contexto absorvera a psicanálise, transformando-a numa prática de gerenciamento de almas, e já não mais deixava lugar para o texto. A necessidade de um novo enclave se impunha. Uma vez mais será preciso descer ao Aqueronte.

O que se tornou posteriormente o campo freudiano fundado por Lacan, no entremeio, sempre variável, de suas determinações políticas e epistêmicas, é uma história que ainda está por ser coerentemente escrita. Esperamos que um dia isso se realize fora, quem sabe, das encenações triviais que tanto marcam as relações entre saber e poder. Mas seja qual for a trajetória particular desse campo, uma questão premente se coloca no intervalo entre o texto e contexto. Essa questão diz respeito à possibilidade de fazermos ou não, do nosso Campo freudiano, um espaço simultaneamente politizado e autônomo, ou seja, um campo permeável às negociações políticas, mas ao mesmo tempo ligado a um princípio inegociável de orientação. Assim como Zola, no caso Dreyfus, exerceu um ato político como escritor, e não como político, é sobre a base de nossa autonomia como psicanalistas, e não de nossa capacidade de negociação política, que devemos intervir no espaço público.